¿Qué tanta violencia sufren aquellos que dedican su vida a salvar vidas? ¿Cuál es la raíz de esta problemática? ¿Hay alguna solución para ello? Es que muchos médicos y equipos que pertenecen al área de la salud ya están agotados, otros generaron traumas que no saben cómo lidiar y lamentablemente algunos fueron silenciados de la manera más injusta y cruel.

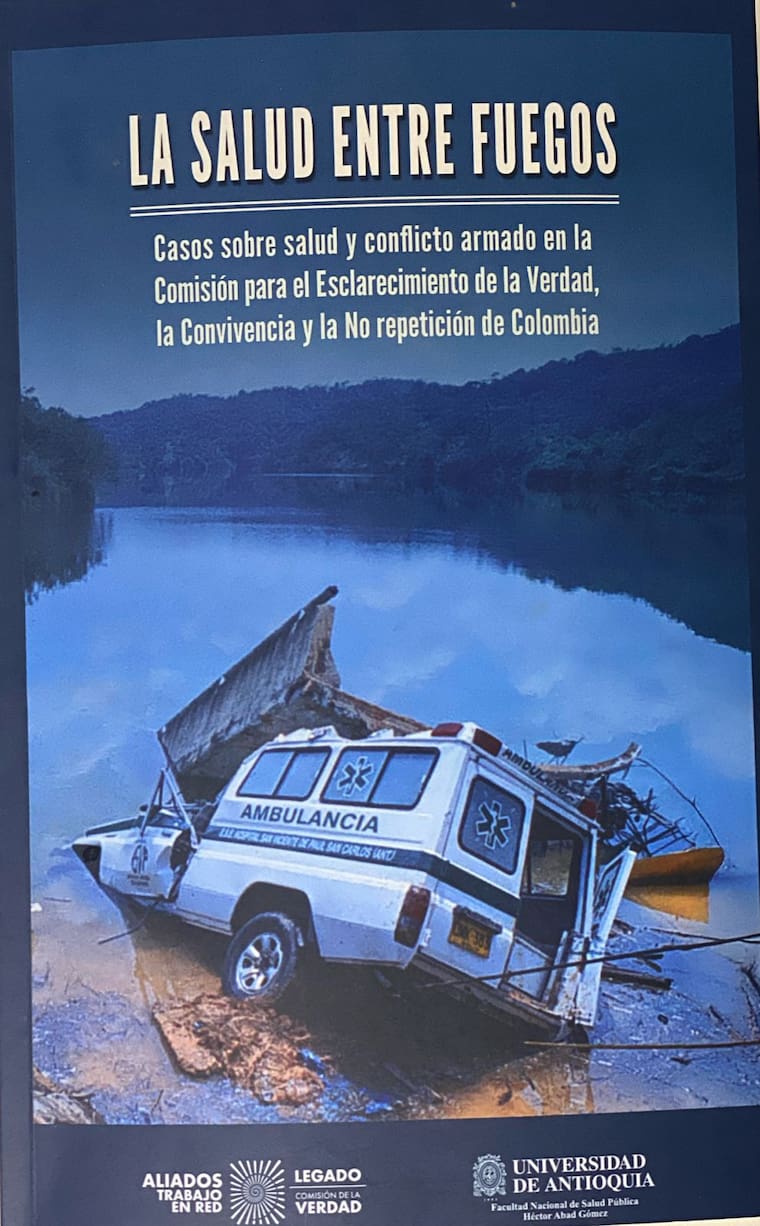

Este tema tan complejo fue abordado en el libro La salud entre fuegos: Casos sobre salud y conflicto armado en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición de Colombia. El material, se da debido a las infracciones que se han cometido hacia la misión médica a lo largo de los años en todo el país.

Lea: ¿Cuál es el sabor del agua? Científicos resolvieron el enigma

La autoría principal es de la Comisión de la Verdad en términos de institucionalidad y los autores morales son Saúl Francisco Agudelo, comisionado y director del volumen Sufrir la Guerra y Rehacer la vida; Alejandro Valencia, comisionado y director del volumen Hasta la guerra tiene límites, y el equipo colaborador de la Universidad de Antioquia, conformado por Deisy Arrubla, Olga Hernández, María Rojas y los miembros de la Dirección de Concomimiento de la Comisión de la Verdad.

La obra especifica dos casos que evidencian lo anteriormente escrito, entregando unas cifras de violencia hacia el sector de la salud en Colombia y la otra coyuntura es sobre el Hospital de San Onofre en Sucre.

En conversación con EL HERALDO Deisy Arrubla, una de las autoras y colaboradoras, contó detalles de la obra, cuál es su propósito y qué planteamientos importantes se evidencian en esta para sobrellevar esa lucha que lleva muchos años en el país.

Entérese: Nutrida participación en la carrera 5K “corre por tus derechos” que se realizó en Usiacurí

Violencia a la misión médica

Para darle contexto y vida al tema, los autores se trasladaron al año 1985 para contar el asesinato de una mujer. El primer párrafo dice: “Fue más o menos en el 85, cuando una señora salió gritando: «¡Mi niña, la mataron, la mataron!»”.

“En este caso un enfermero cuenta la historia de cómo tuvo que pedirles a los guerrilleros que lo dejaran pasar para poder atender a la chica que habían herido.

“Con la historia lo que se pretende es que el lector se plantee la pregunta: ¿qué hubiese pasado si los policías y los guerrilleros hubiesen seguido en una lucha de fuego y hubiesen matado a la paciente? Muchos del personal de la salud han tenido que vivir todas estas experiencias”, expresó Deisy.

El comisionado Alejandro Valencia dirigió el tema de los casos, que en total son más de 180. Y se trabajó con una recolección de información a partir de una base de datos que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social, y fue luego complementada a través de reuniones con la prensa y de otras bases de datos.

Vea: Así fue el lanzamiento de la Fiesta del Mar en Bogotá

“El caso básicamente tiene una tesis de fondo, y es que las afectaciones contra la vida de la misión médica, antisindicales en salud, no es un efecto colateral de la guerra, sino que en realidad los actores armados en el país han actuado en contra tanto de los trabajadores de la salud como los de la infraestructura en salud, con fines específicamente para la guerra. Para nada es un efecto secundario como muchos podrían creer, es que la guerra empieza desde aquí”, anotó.

Casos en la costa Caribe

En San Onofre los paramilitares ingresaron con lista en mano buscando a la promotora de salud en el año 96 para ser asesinada. Este patrón se repite en diferentes escenarios del país. Otra acción fuerte de los paramilitares se vivió en la región Caribe con la computación de recursos en salud, también la toma del hospital de Soledad y de otros hospitales en esta región.

“El tercer elemento tiene que ver con las acciones de las fuerzas públicas exclusivamente, que también son muy bajas si se miran las cifras porcentuales. Pero si bien ese valor es muy bajito, igual tiene un elemento muy fuerte en términos del tema de la judicialización, de la salud, de condenar”.

De interés: Guayacán anuncia una gira por EE. UU. este verano

La investigación liderada por la Universidad de Antioquia cuenta con entrevistas de personas que estaban convencidas de que nunca habían sido víctimas de la violencia, pero lo habían sido.

“Eso fue lo que más nos sorprendió, porque al final se daban cuenta de que sí habían sido secuestrados, torturados y obligados a actuar de una forma en la que no querían hacerlo”,