En Colombia somos la suma de otros. Bajo nuestra piel –y también sobre ella– se entrelazan las voces, decisiones, costumbres e ideologías de los nuestros y de quienes llegaron de lejos. Es una integración añosa que hoy se refleja en los sistemas de gobierno, en la diversidad fisiológica, en jergas que difieren y en manifestaciones artísticas.

Lea más: Distrito puso en servicio 520 metros lineales de nuevas vías en barrio El Romance

Es un hecho: somos fruto de las diásporas de distintas culturas que pisaron este pequeño suelo del continente americano. Entre sus legados más vigorosos destaca el del continente africano, que se arraiga con fuerza en el Caribe colombiano a través de la música y la danza.

La labor de aquellas comunidades de esclavizados que lucharon incansablemente por su dignidad, sus territorios, sus expresiones culturales y su libertad fue reconocida el pasado lunes, cuando el Ministerio de Culturas declaró las danzas de son de negro, congo, mapalé y bullerengue como patrimonio cultural e inmaterial de la Nación.

Cuatro representaciones folclóricas que, en su mayoría, se forjaron en los litorales de la región y acompañaron el asentamiento de numerosas poblaciones. Más allá de eso, se convirtieron en el corazón de la gran fiesta del Caribe: el Carnaval de Barranquilla.

Para el secretario de Cultura del Distrito de Barranquilla, Juan Carlos Ospino, la decisión ministerial ratifica la riqueza cultural de la región.

“Este reconocimiento es de gran significado porque obliga a que el mismo Ministerio comience a liderar, junto con agentes territoriales, un plan de salvaguardia para proteger este valor patrimonial y garantizar que las futuras generaciones puedan reconocer este legado y su riqueza cultural, folclórica y dancística”, manifestó el funcionario en diálogo con EL HERALDO.

Según Ospino, esta declaratoria abre múltiples caminos para estos ritmos; entre ellos, un legado protegido para que las próximas generaciones disfruten y participen de la diversidad cultural de Colombia.

En ese sentido, resaltó que cada danza es distinta, pero todas se cobijan bajo el mismo latir de un tambor que, desde tiempos inmemoriales, resuena con libertad y expresión humana en su máximo esplendor.

Son de negro

El municipio del Atlántico más asociado con este ritmo es Santa Lucía, sede del consolidado Festival Nacional de Son de Negro. Allí vive Alexander Jordan Martínez, gestor cultural que conoce, quizá más que a sí mismo, la historia de esta expresión dancística.

“Nosotros somos herederos de esta danza porque con la construcción del canal del Dique se trajo esta tradición. Pedro Zapata de Mendoza mandó a construir el canal para comunicar por vía fluvial a Cartagena con el resto del país. Al principio trajeron indígenas para la obra, pero como no rendían mucho, trajeron negros esclavizados desde Cartagena a esta zona”, relató el gestor cultural.

Con la llegada de los esclavos comenzaron a asentarse sus tradiciones. En sus ratos libres ejecutaban sus danzas. Una práctica que no era exclusiva de Santa Lucía, sino común en territorios desde Calamar hasta Cartagena.

“Santa Lucía se apropia de la danza con la creación del Festival de Negros en 1996. Al crear el festival se busca fortalecer la danza, que prácticamente estaba en vías de extinción. Entonces, el festival reagrupa aquí, en Santa Lucía, todas las danzas de negro de la región”, señaló.

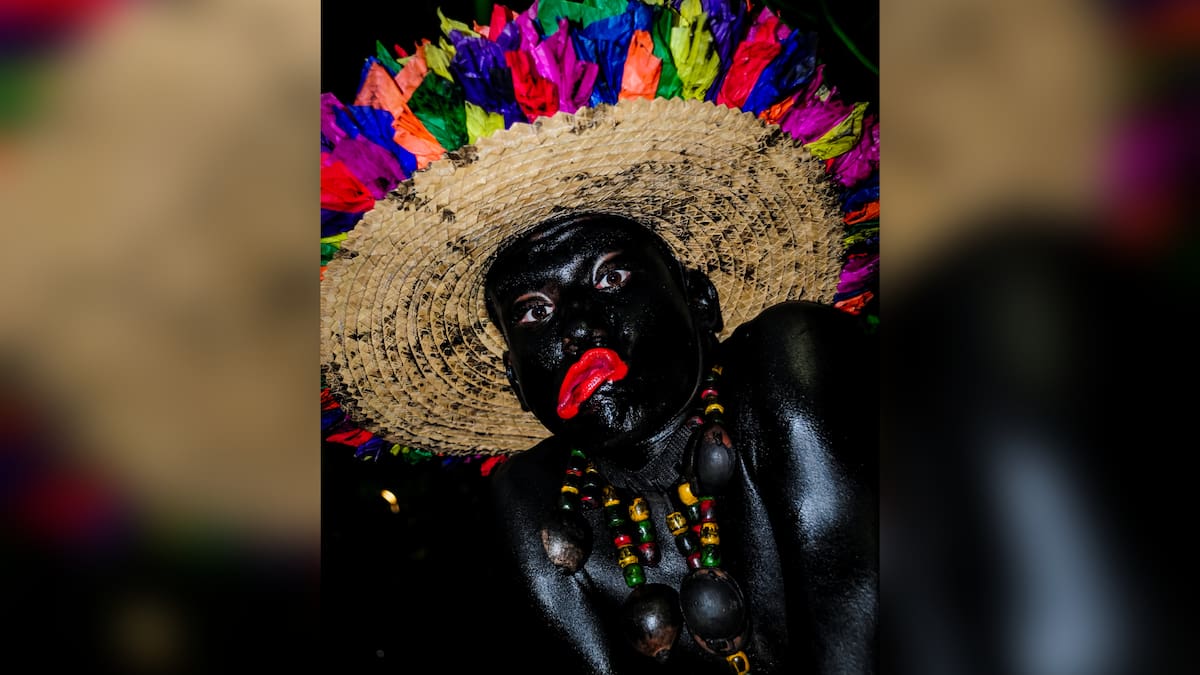

Es uno de los bailes más singulares del Carnaval, cuyos danzantes se pintan la piel con polvo mineral negro y aceite de cocina para crear un espectáculo que consta de tres partes: la llegada, cuando recorren las calles bailando alrededor de la rama de tamarindo y llegan a una casa para tomar un trago o contar un chiste; el son de negros sentados, en el que danzan con su “parejo” para mostrar quién baila mejor, con intensas expresiones corporales y faciales; y la despedida forzosa, cuando se retiran bailando nuevamente alrededor de la rama.

El tambor es el instrumento protagonista, y el vestuario refleja las diásporas afrodescendientes: el sombrero, la prenda más llamativa, lleva papeles de colores que representan la alegría del hombre negro.

El mapalé

Los movimientos bruscos del mapalé, como los otros ritmos, se han inmortalizado con el Carnaval de Barranquilla.

Nair Núñez, director de Fuerza Negra —una de las agrupaciones más reconocidas—, explicó que esta danza tradicional nació en San Basilio de Palenque.

“En la época de la colonia había momentos de ocio o libertad —quizás un día libre—, y en ese espacio estas personas esclavizadas aprovechaban para depurar el cuerpo de todo ese yugo español, de toda la jornada de trabajo y de todo ese cansancio”, contó Núñez.

Estos encuentros eran rituales alrededor del fuego, con ritmos de sus tierras. Según Núñez, este baile buscaba imitar movimientos de animales, pero su significado era más profundo: era el momento para mostrarse tal cual eran en su comunidad y desahogarse del sufrimiento.

El director del grupo folclórico también resaltó que el mapalé retrata la historia de los cuerpos de la mujer y el hombre negros, quienes vivieron momentos difíciles. “Se trata de la travesía en barcos negreros, la comercialización de esclavos, el control de los patrones. Eran cuerpos reprimidos por todas estas situaciones”, señaló.

Otra teoría vincula el mapalé con las faenas en el mar: durante la pesca, los esclavizados observaban cómo el pez mapalé se agitaba y saltaba fuera del agua buscando oxígeno; de ahí se tomaron algunos movimientos.

En aras de continuar vitalizando el legado, Fuerza Negra también nació para motivar a jóvenes y niños del barrio Me Quejo a aprovechar su tiempo libre.

Es de anotar que actualmente cuenta con más de 140 estudiantes y trabaja por fortalecer la identidad afro a través de la danza, el teatro, la música, el vestuario y los peinados.

La danza del congo

Se trata de la manifestación folclórica más antigua del Carnaval de Barranquilla. Joaquín Brachi, inspirado en los cabildos asentados en Cartagena durante la esclavitud, fundó el Congo Grande de Barranquilla, próxima a cumplir 150 años.

Su baile es una apología a las tribus guerreras de África. Según Adolfo Maury, actual director de la agrupación, esta se estableció oficialmente el 22 de diciembre de 1875.

“El señor Joaquín Brachi toma el del congo como homenaje a esa tierra africana y le añade ‘Grande de Barranquilla’ para rendir tributo también al río Magdalena”, manifestó.

Los movimientos y el vestuario evocan la parafernalia de un guerrero africano: el turbante, adornado con flores, simboliza el contacto con la naturaleza; la capa representa la madurez del guerrero y las pruebas que enfrentaba para demostrar su aptitud para la guerra o la caza.

El tambor, parte esencial de esta herencia afro, también servía en las tribus para comunicarse, anunciar confrontaciones o iniciar batallas.

Por otro lado, el Congo Grande mantuvo viva la tradición en momentos tensionantes: “Cabe señalar que en la Guerra de los Mil Días, cuando se suspendieron las festividades, el Congo Grande continuó participando en los desfiles barriales como tradición precarnavalera”, recordó Maury.

Bullerengue

Por su vestuario y algunos movimientos, el bullerengue recuerda a la cumbia, pero es una danza poderosa que gana cada vez más fuerza en la región y en el país. Una de las agrupaciones que enaltece su valor cultural es Tonada, nominada en 2024 al Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum folclórico.

Mathieu Ruz Lubo, una de las voces líderes, explicó que el grupo encontró en el bullerengue un lugar al cual pertenecer tras visitar territorios donde residen los maestros de esta danza.

Este ritmo abarca gran parte del Caribe colombiano: desde el sur del Atlántico hasta el norte de Bolívar y, siguiendo el litoral, hasta zonas cercanas a Panamá. También está presente en Sucre, Córdoba (Puerto Escondido), el Urabá antioqueño, Acandí (Chocó) y el Darién panameño.

“Ahora tenemos la oportunidad de dar visibilidad a esta identidad y forma de vida afrocaribeña, en un país donde la difusión cultural ha sido históricamente blanca. Los bailes del Caribe muchas veces parecen de otro país porque casi no se nombran”, dijo.

Cabe destacar que el bullerengue es un baile cantado que refleja una forma de vida y organización social, mostrando cómo los ancestros esclavizados documentaban el paso del tiempo y la cotidianidad a través de la música.

Para Ruz, es también un modelo de comunidad: “Todos son bienvenidos a bailar en el centro de la rueda, pero solo debe haber una pareja a la vez. Si alguien quiere entrar, puede hacerlo, y la persona que está bailando debe ceder el lugar”.

Además, el bullerengue nace de lamentos y tristezas, convirtiéndose en una forma de terapia: “Si recibías dos latigazos y no podías contárselo a nadie, pero encontrabas una rueda y cantabas un verso diciendo ‘me dieron dos latigazos’, ya habías liberado algo que no podías decir de otra forma”.

Estas expresiones simbolizan resistencia, identidad y sentido de pertenencia. Los representantes de estos grupos subrayan que se trata de fortalecer el conocimiento y la cultura para garantizar su permanencia en el tiempo. Un acto que, sin duda, será cada vez menos complejo de realizar al ser danzas declaradas oficialmente como patrimonio.

Lea más: Asojuntas asume la gestión comercial y comunitaria de Air-e en municipios del Atlántico

¿Cómo fue la llegada de los africanos a Colombia?

El filósofo e historiador colombiano Jorge Orlando Melo relató en su libro ‘Colombia: una historia mínima’ (2021) la llegada de esta población al Caribe, la cual estaría relacionada con la falta de mano de obra para extraer oro. El docente explicó que entre 1540 y 1550 se agotó el oro acumulado de los indígenas, por lo que los españoles encontraron una alternativa en las minas, panorama que los motivó a importar esclavos africanos. Con su arribo, se aceleró la explotación de las minas.