De Gabito —nombre familiar con que se conoce en la costa colombiana a Gabriel García Márquez— se han dicho tantas cosas y se seguirán diciendo otras en mayor número ahora que acaba de ganar el Premio Nobel, que obviamente muchas de ellas tienen que ser falsas. Como de Napoleón o de Picasso, o de cualquier otro gran personaje históricamente famoso, no hay nadie de su tiempo que no quiera en estos momentos relatar o tener algo de él, aunque solo sea una anécdota o una servilleta marcada con las huellas dactilares del héroe o del genio.

Lea también: Autoridades de Barranquilla y Atlántico lamentan el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky

El simple cálculo de probabilidades indica que no pueden acumularse tantas experiencias y recuerdos sobre un ser humano sin que este sobrepase su límite natural de longevidad. Y tratándose de Gabito sus 55 años de edad no pueden extenderse arbitrariamente para que, en boca de cada quien que ahora afirma haber sido amigo o conocido suyo, se repita la historia de Cien años de soledad.

A Gabito lo conocí en el Colegio de Jesuitas en donde ambos estudiábamos bachillerato en Barranquilla en la década de los años 40. Se ponía pantalones verdes y guayaberas escandalosas, que contrastaban con su inmensa timidez, que le hacía aparecer tan serio que muchos lo llamaban “el viejo”. Pero era un niño apenas, que se desquitaba de no patear el balón ni de hacerles nunca una maldad a los profesores, escribiendo sobre sus condiscípulos versos como estos (admirables en quien sólo tenía entonces trece años):

Al buen Roberto Mosquito le recomendó el Doctor mucho aceite de castor para que engorde un poquito y yo le debo advertir (pues estoy escarmentado) que tenga mucho cuidado) porque se puede partir.

Con su perpetuo cinco en conducta, Gabito tenía ya una tendencia irrefrenable a las aventuras imaginarias. Mientras Pepe Acosta asesinaba con una guillette las matas adoradas del Padre Upegui, Gabito buscaba la sombra de ese jardín para leer a escondidas lo que no estaba en el pensum, pero que muchos años después nos dimos cuenta que era lo único que valía la pena leer: cuentos y novelas. Dibujaba divinamente y sus caricaturas eran la prueba sonriente de que él, sin participar, interpretaba mejor que todos nosotros las fechorías de las pandillas de facinerosos en pantalones cortos.

Ese afán de expresarse, lineal y después cada día más literalmente, mientras los demás mataban pájaros, rompían focos, se robaban la merienda, y tenían que ir castigados a estudiar los domingos, me parece innato en Gabito. Y es lo que más recuerdo de él, junto con su escuálida figura infantil y su aversión a practicar deportes, desde la primera vez que lo vi, hace ya muchos años, cuando apenas él empezaba su rigurosa y casi inconsciente disciplina para convertirse en uno de los mejores escritores de todos los tiempos.

Después volví a verlo en Bogotá, cuando ambos estudiábamos derecho en la Universidad Nacional. Nuevamente su evasión intelectual era notable. La primera vez que leí el nombre de Joyce fue en la portada del Ulises que él llevaba entre manos. Al abrirlo vi que tenía subrayados los párrafos interminables. Pero no se limitaba a eso sino que también los copiaba, con el mismo fervor con que después observé que hacían los alumnos de Bellas Artes ante los cuadros de pintores famosos en las galerías del Louvre. Y a diferencia de su infancia recoleta. Gabito ya participaba en las parrandas. En una especie de frenético desquite, que se traduce mejor en sus pantagruélicas producciones, cantaba entonces con un oído extraordinario y una voz agradable que no se alteraba con el alcohol, el Himno Nacional de los costeños que es el vallenato de Rafael Escalona y de Francisco el Hombre.

Lea aquí: Juan B. Fernández Renowitzky enfrentó como embajador a Augusto Pinochet

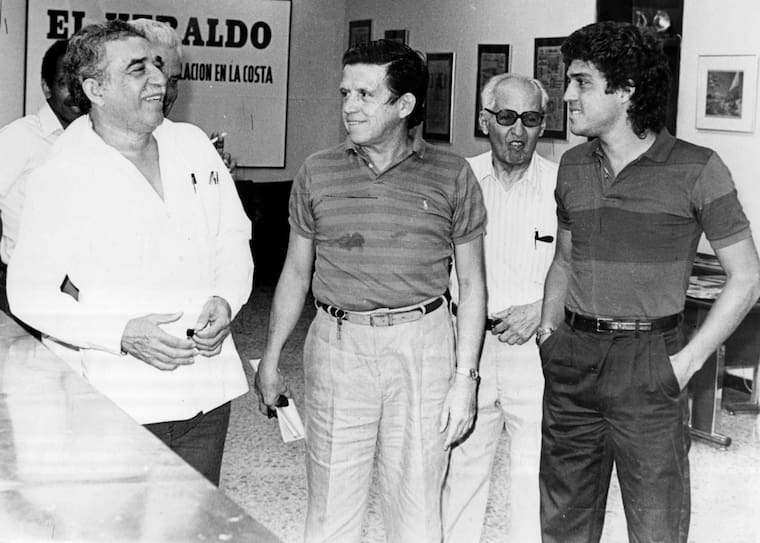

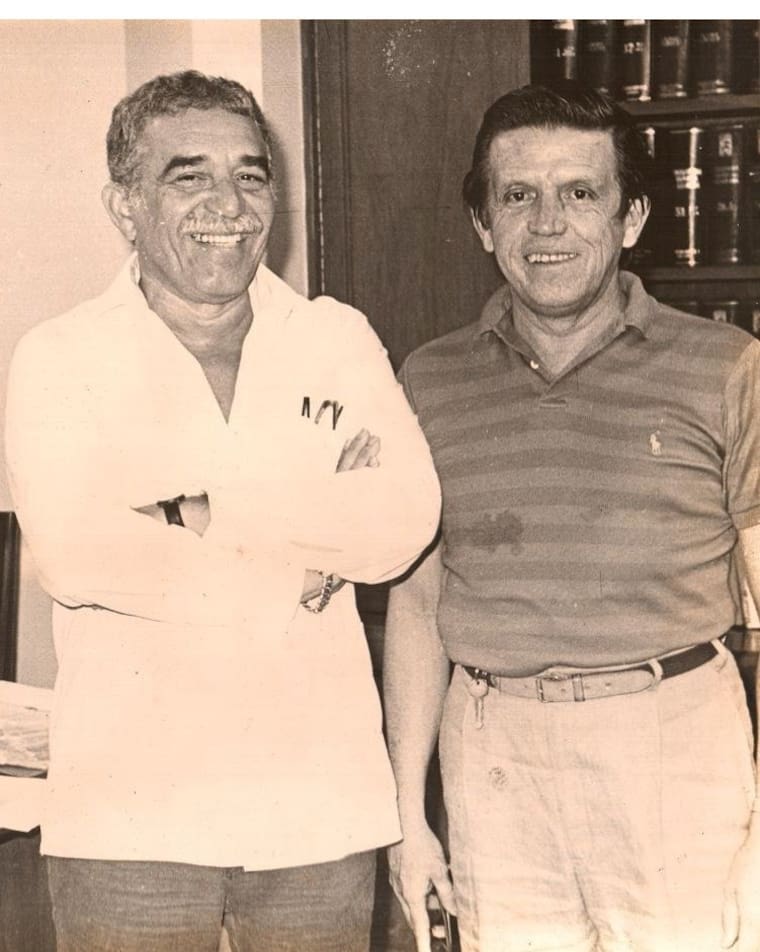

Cuando me gradué de abogado, ya Gabito estaba en el periódico que dirigía mi padre en Barranquilla (EL HERALDO) escribiendo, en una columna que titulaba La Jirafa, unas prosas esplendorosas y profundas. Francamente yo, que soy omnívoro en materia de lecturas, nunca había leído antes nada parecido. Ni siquiera remotamente en traducciones de otras lenguas. Y con ellas me deleitaba hasta las carcajadas. Me dedicó una, con motivo del diploma que recibí en 1950, que releo encantado cada vez que alguien me elogia o me vitupera demasiado. “Touché” por esa labor prematuramente genial, le propuse a mi papá que hiciera a Gabito socio de EL HERALDO, en la seguridad que esa sería nuestra mejor inversión para el futuro.

Mi papá en esos tiempos ganó el Premio Cabot y hacía esfuerzos por disimular algunos hechos penosos. Gabito no elaboraba con puntualidad la rutinaria página de cables que le habían asignado, se perdía por varios días y cuando regresaba, el gerente Pereira le preguntaba dónde había estado y Gabito contestaba que había estado tomándose unos tragos con el hijo del director. Pero lo que a mi me parecía más cierto, y a mi papá y al gerente menos horrendo, era que solo le pagaban tres pesos por cada una de esas jirafas cuyo pelo, como decía el sabio catalán, era cada día más reluciente y que hoy, acorraladas en libro, constituyen algo así como los borradores prodigiosos de Cien años de Soledad. Muchos años después se me pasó el remordimiento individual por este pecado económico capital cuando oí a Gabito declarar por la televisión que por su primer libro no le habían pagado ni un centavo y que por La hojarasca solo ganó un dólar.

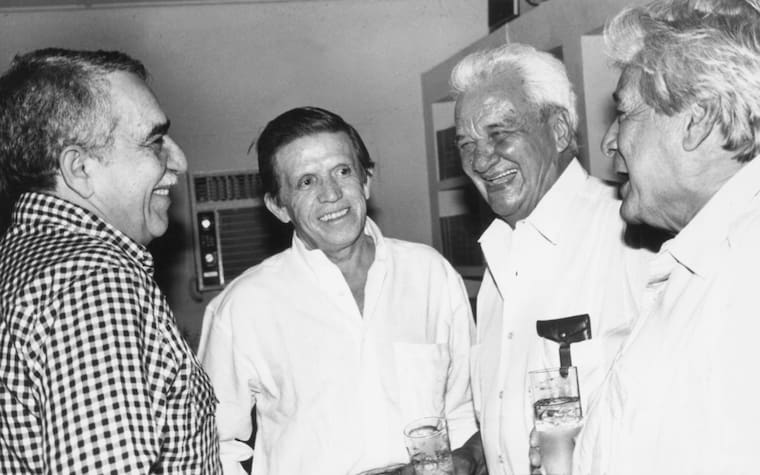

Veinte años después volvió García Márquez de visita a EL HERALDO y cuando le conté cuánto ganaban los redactores, exclamó: “cómo se ha desvalorizado la moneda”, burlándose así de las cantidades actuales que a él nunca se le pagaron. Después, volteándose hacia el jefe de redacción que seguía siendo el mismo Juan Goenaga, disparó este piropo cordial a su buena salud: aquí tienen ustedes jefe de redacción para otros veinte años. Lo invitamos a comer al Chop Suey y como los sirvientes chinos no tenían vino, nos contó lo que le pasó con otro escritor colombiano que vive magníficamente en Buenos Aires. Invitado a comer por él, Gabito, que sabía de su buena mesa y de la prodigalidad argentina con los vinos, se compró un librito sobre el orden y la degustación de éstos en las comidas, con sus diversos y complicados colores, aromas y rituales. Se lo leyó íntegro y, prácticamente, se lo aprendió de memoria antes de llegar a la mansión del anfitrión, quien lo sentó en la cabecera de una mesa larguísima atendida por un rioplatense vestido de frac. Y qué tal los vinos, le pregunté yo al cabo del espléndido relato. “Igualito a lo que decía el librito”, me contestó sonriendo García Márquez.

A Gabito le fascinan los coleccionistas. De estampillas. De anillos de cigarros. O de lo que sea. Sospecho que ve en ellos a alguien que trata de detener el tiempo o de manejarlo a su antojo. Un poco como hacen también los novelistas. Me contó alguna vez Gabito que hay un viejo famoso en Ciénaga que tiene la colección completa de EL HERALDO desde la primera edición que apareció hace medio siglo. Pero no lee cada día sino el ejemplar que le toca en la enorme pila de la colección, ya que tiene un desfase voluntario e inflexible en su velocidad de lectura. Apenas va por el bombardeo de Pearl Harbor. El turno del ejemplar de hoy será, inexorablemente, dentro de cuarenta y un años. Es decir, que el fabuloso coleccionista costeño, para poder esta algún día “al día”, tendrá que cargar con su petate periodístico de aquí a la eternidad.

Fabulando siempre sobre la realidad más cruda y golpeante, expresando sistemáticamente y en la mejor forma literaria, que en él es siempre la más divertida y graciosa, todo cuanto oye, ve y capta sensorial o extra-sensorialmente, Gabito es un escritor insuperable. Un periodista de tiempo completo y dedicación exclusiva, diría yo, como máximo elogio y contando sólo con el precario respaldo que me brinda la afortunada circunstancia de haber sido condiscípulo del más genial de mis contemporáneos. Una genialidad que acaba de confirmar la Academia Sueca al otorgarle el Premio Nobel de Literatura. Para alivio y regocijo interminable de todos los barranquilleros que se lo pronosticamos desde la primera vez que lo leímos en las bancas del bachillerato. (ALA).