Se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. La historia oficial dice que, asediado por el Ejército Rojo, el Führer se suicidó en su céntrico búnker de Berlín. Otras voces afirman que logró escapar en un submarino y lo ubican en Tunja comiendo cuajada con melao en 1954.

De este lado del océano, en un puerto a orillas del Rio de la Plata, donde tantos nazis en fuga buscarían y hallarían complicidad y refugio, un escritor argentino narra tempranamente la historia de un hombre que sueña con un ajedrez infinito la noche del catorce de marzo de 1939. De pronto, el simbólico sueño se interrumpe: “un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la Zeltnergasse. Era el amanecer, las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga”.

Para ver vencida a la Alemania nazi habría que aguardar pacientemente algunos años. Narrar su estrepitosa caída —también lo sabía Camus—, demandaría un lenguaje distinto, capaz de capturar la paradoja que trasluce el final de su primera carta: “si ya estaban vencidos en sus mayores victorias, ¿qué no será con la derrota que se avecina?”.

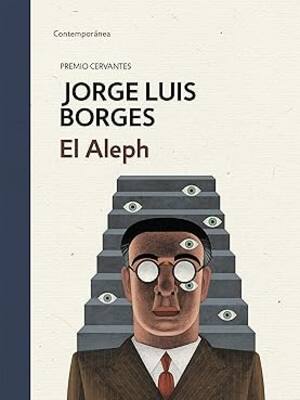

Es ese, precisamente, el lenguaje que poco después le permite a Borges escribir Deutsches Requiem. El cuento, incluido en El Aleph, es en realidad el monólogo del oficial nazi Otto Dietrich zur Linde, condenado a muerte por torturador y asesino. La víspera de su ejecución, el reo, antiguo subdirector del campo de concentración de Tarnowitz, expone con arrogancia y cinismo sus tétricas convicciones: “No pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en mí, pero quiero ser comprendido. Quienes sepan oírme, comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo. Yo sé que casos como el mío, excepcionales y asombrosos ahora, serán muy en breve triviales. Mañana moriré, pero soy un símbolo de las generaciones del porvenir”.

Zur Linde, el abominable, es el destinatario ideal de las cartas de Camus; solo son distintas sus circunstancias. Está vencido, es cierto, pero no doblegado. Lejos de ser un rústico homicida, se ha detenido con pasión en la música y en la metafísica, en Brahms y en Schopenhauer. Shakespeare, Goethe, Nietzsche y Spengler se cuentan entre sus lecturas más felices. Contrario a lo que podría pensarse, no tiene vocación de violencia, aunque tampoco carece de valor. El nazismo, según su férrea convicción, es un hecho moral; es despojarse del viejo y envilecido hombre, para vestir el nuevo. De este modo, si Camus reconoce el poder del espíritu unido a la espada, al personaje de Borges solo le interesa la potencia de esta última: “El mundo se moría de judaísmo —sostiene con insolencia— y de esa enfermedad del judaísmo, que es la fe de Jesús; nosotros le enseñamos la violencia y la fe de la espada. Esa espada nos mata y somos comparables al hechicero que teje un laberinto y que se ve forzado a errar en él hasta el fin de sus días…Lo importante es que rija la violencia, no las serviles timideces cristianas. Si la victoria y la injusticia y la felicidad no son para Alemania, que sean para otras naciones. Que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea el infierno”.