A partir del próximo año, la seguridad energética del país estaría en riesgo debido a que los proyectos que deberían estar operando cuentan con retrasos significativos.

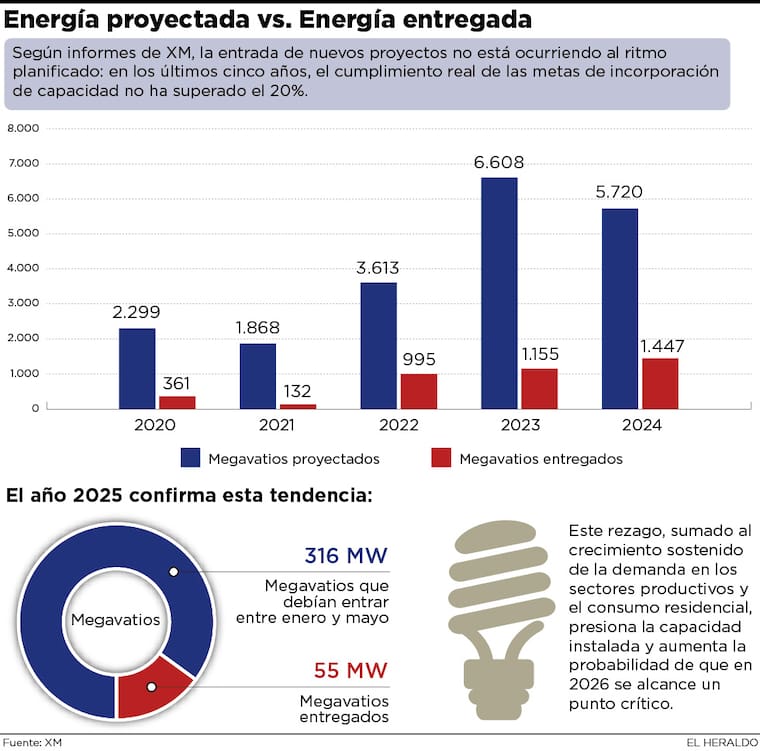

Según informes entregados por XM –operador del mercado eléctrico en Colombia–, la entrada de nuevos proyectos no está registrando al ritmo planificado. Entre 2020 y 2024, la tasa real de incorporación de nueva capacidad no ha superado el 20 % de lo esperado, y en 2025, solo se ha cumplido el 17 % de la capacidad que debía entrar entre enero y mayo.

De los 316 megavatios que debían entrar, en los primeros cinco meses del 2025 solo se incorporaron 55 MW. Este rezago, sumado a la creciente demanda en todos los sectores, tanto industrial como residencial, está presionando la capacidad instalada y aumentando la probabilidad de que en 2026 se alcance un punto crítico.

Los expertos coinciden en que son múltiples los factores que están “frenando” los proyectos de generación y transmisión. Entre estos están el tema regulatorio, las demoras en la entrega de las licencias ambientales y las extensas —en ocasiones por años— y muchas veces “difíciles” consultas previas con las comunidades.

La red de transmisión a nivel nacional tiene un rezago aún mayor si se compara con el ritmo de la expansión de la generación proyectada. Así se puede observar en regiones con un alto potencial renovable como La Guajira y otros puntos de la región Caribe.

En el interior del país también se presenta una deficiente red de transmisión. Un ejemplo de ello es el proyecto Chivor II–Norte Nueva Esperanza–El Bosque, que es vital para atender la creciente demanda en zonas estratégicas como Bogotá y Cundinamarca.

Si se tiene en cuenta que la red de transmisión es el eslabón que conecta la generación de energía con el consumo, el problema es bastante crítico, coinciden los expertos.

Proyectos en el Caribe

En Colombia, más de la mitad de dichos proyectos –que en total son 130– están retrasados. En su mayoría, estos se encuentran concentrados en la región Caribe y el 55 % no cumplirá la fecha prevista de entrada en operación.

La región Caribe es la más afectada con 22 proyectos de transmisión retrasados de 40 en total, seguida de la región Oriental (14), Suroccidental (12), Nordeste (12) y Antioquia (8).

Esto trae como consecuencia directa que la energía generada en zonas de alto potencial no llega a los centros de consumo, lo que limita la diversificación de la matriz y obliga a depender más de las plantas existentes.

En ese sentido, el experto eléctrico Oscar Imitola aseguró que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), hay ocho proyectos de transmisión regional atrasados. Situación que afecta la calidad del servicio en esta zona del país.

Ante este panorama, según Imitola, es urgente que se desarrollen los proyectos de infraestructura que requiere el sistema de transmisión regional y el sistema de distribución local. En el caso de Air-e, sugiere: “Definitivamente Air-e tiene que mirar hacia los privados para que saquen adelante estos proyectos”.

Problemas tarifarios

Para Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgén, gran parte de los problemas tarifarios tienen origen en los retrasos en la entrada en operación de proyectos, especialmente de aquellos que aportan energía firme, la cual es respaldada por el cargo por confiabilidad.

Afirmó que, en los últimos cuatro años, no han entrado al sistema cerca de 4.000 megavatios de capacidad, incluyendo proyectos en La Guajira. “Tenemos el reto de que los proyectos en construcción realmente entren en operación, y de que se generen señales claras de política pública para continuar incentivando la inversión”.

La líder gremial también destacó que, gracias al actual diseño del mercado, se han invertido más de 140 billones de pesos en generación eléctrica. Sin embargo, aclaró que las grandes generadoras, tanto en Colombia como en el resto del mundo, si bien es cierto que ganan billones de pesos, también invierten importantes sumas de recursos.

“De aquí a 2027 debemos invertir 13 billones de pesos anuales para atender el crecimiento de la demanda, que está aumentando entre 2,5 % y 3 % anual”, señaló.

Para Gutiérrez, el problema hoy es de disponibilidad, el cual se refleja en los precios. Según datos de XM, este año el país ya está en 1.4 puntos por debajo en energía firme, lo que significa que el próximo verano podría haber dificultades.

A su turno, Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, señaló que actualmente el sector se enfrenta a fallas de planeación, de regulación y de control, que ha llevado a las más altas tarifas de energía del país de los últimos 30 años.

“Actualmente no se están materializando los derechos y las necesidades de los usuarios; por esto, no solo en el inmediato futuro, sino desde el año 2027 en adelante, se prevé un potencial desbalance tanto en el suministro de gas natural como en el de energía eléctrica en el país”, afirmó.

Cargo por confiabilidad

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), durante su participación en el debate de la Comisión Quinta, defendió el cargo por confiabilidad que reciben los generadores de energía para garantizar el suministro en tiempos de escasez.

“Es importante decir que el cargo por confiabilidad no ha sido un fracaso; por el contrario, ha sido exitoso”, afirmó.

Resaltó que tanto el esquema de cargo por capacidad como el de confiabilidad han asegurado que el país no se apague en tres décadas. Desde 1990, Colombia ha tenido un solo apagón —entre 199 y 1992— y bajo ese esquema anterior, era el Gobierno el responsable directo de las inversiones, el mantenimiento y la operación del sistema.

“Llevamos 20 años con este cargo y aunque requiere mejoras y replanteamientos, estamos abiertos a revisarlo regulatoriamente”, señaló Castañeda.

Al respecto, recalcó que este es un mercado que ha funcionado, puesto que ha permitido inversiones y ha cumplido con los objetivos planteados: “Sin embargo, estamos cortos de energía firme. Si para 2027-2029 no contamos con unos 2.500 MW adicionales de energía firme, podríamos enfrentar un riesgo real de apagones, según los balances de la Upme, XM y los gremios”.

A su turno, Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia, dijo que la confiabilidad es una propiedad del sistema, no de una tecnología. En ese sentido, dijo que la confiabilidad de un sistema eléctrico aumenta en la medida en que se diversifican las fuentes, se optimiza la operación y se reduce la vulnerabilidad ante eventos extremos.

“Esto incluye, sin lugar a dudas, la generación térmica, pero también las energías renovables, la participación activa de la demanda y las innovaciones tecnológicas como el almacenamiento con baterías, un tema que apenas empieza a discutirse en Colombia y que debería abordarse en esta Comisión”, señaló.

Para la líder gremial, la diversificación es para garantizar la confiabilidad, pero estas nuevas energías no serían viables sin los ingresos derivados del cargo por confiabilidad: “Este cargo no es un regalo: es una señal económica que permite que los proyectos de inversión sean financieramente viables”.

Resaltó que actualmente todos los proyectos solares dependen de este ingreso. Y agregó que, gracias al cargo por confiabilidad, se han desarrollado más de 800 millones de dólares en inversiones, 1.100 MW de capacidad instalada y más de 10.100 empleos. Lo mismo ocurrirá con los proyectos eólicos.

“Si algún día logran consolidarse como una realidad económica, será porque contarán con esa remuneración, tal como ocurrió en la subasta de 2019”, concluyó.

Una de las iniciativas del Gobierno para acelerar la transición energética es la exoneración de licencias ambientales para proyectos renovables de hasta 100 MW, con el fin de desbloquear el 52 % de las propuestas actualmente detenidas en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), medida que aporta, pero no soluciona los otros cuellos de botella estructurales, coinciden los expertos.