Es lunes. El día más duro de la semana lo será hoy más que nunca. Acaba de amanecer y llevo a cabo mi rutina matinal de caminar frente al mar Caribe que no luce el azul profundo de las mañanas transparentes ni el verde esmeralda que anuncia las jornadas de canícula. Está teñido de un gris oscuro, lúgubre. No podía ser de otro modo: está de luto, ha muerto uno de los hombres que más lo amaba, Fernando Arteta García. Murió aquí cerca, un par de bahías hacia noreste, en un accidente absurdo el domingo a media tarde.

Unos diez años atrás, cuando yo empezaba a planear mi fuga de Bogotá y mi regreso a Barranquilla, fue uno de los amigos que más me animó a hacerlo. No lo hizo con la fuerza argumental que solía poner sobre la mesa a la hora de los debates, sino con ese cariño que le brotaba de sus ojos siempre vivaces y una frase tan sencilla como contundente: 'Aquí te queremos mucho'. Vivir hoy en esta tierra y disfrutar de ese mar mañana, tarde y noche es algo que le debo en gran medida a él, a esas palabras que salieron de su boca con la imbatible sencillez de lo espontáneo.

Era una delicia compartir con él unos tragos y una buena comida, lo mismo en el quiosco de La Marlene, la casona blanca que aloja sus oficinas en los limites del viejo Prado, en el deck del embarcadero de su minúscula tenencia en las islas del Rosario que lleva el sugestivo nombre de ‘No-te-vendo’, o en la terraza de El Salao, su finca cerca a Juan de Acosta, a kilómetro y medio de la playa donde ayer, loqueando en ese aparato infernal de cuatro llantas que tanto le encantaba, se dejó la vida.

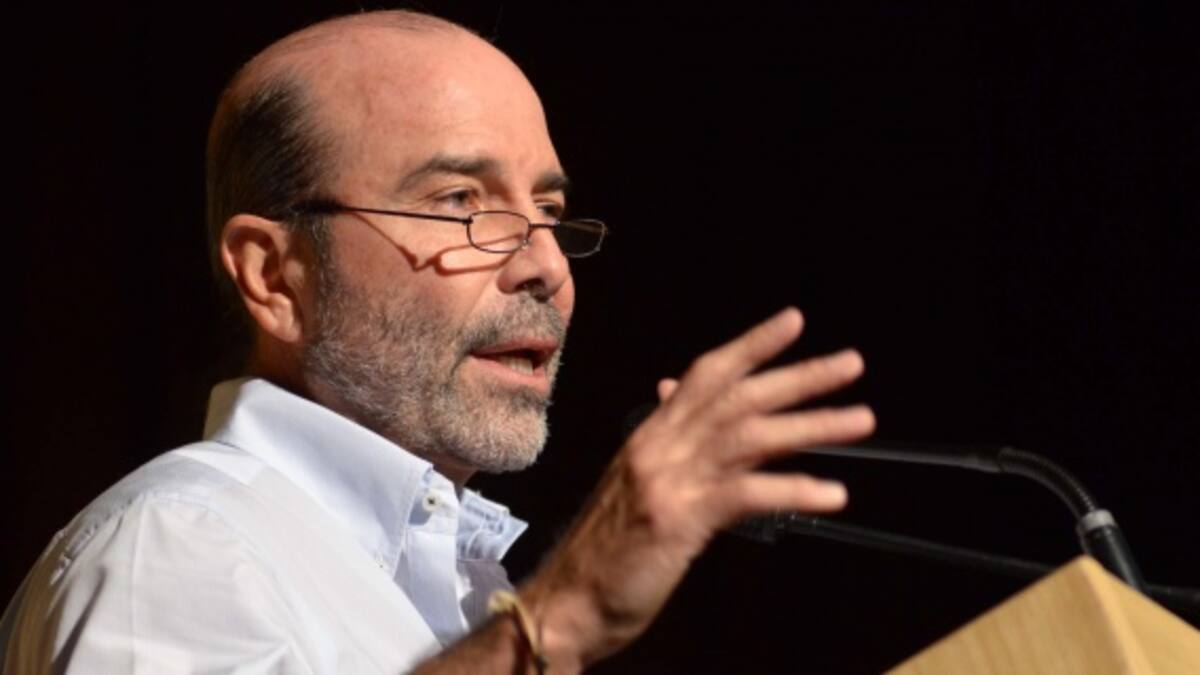

Mucho, muchísimo le debe Barranquilla a Fernando Arteta. Cuando la ciudad se hundía en la desidia y el saqueo por la voracidad de los malandros y la indiferencia de los buenandros, y cuando algunos esperaban ya que a la Arenosa se la llevara para siempre el mismo viento bíblico que arrasó con Macondo, supo creer en las virtudes de la iniciativa privada e impulsó un proyecto tras el otro, aplicando en ello su vasto conocimiento de ingeniero, su descomunal laboriosidad y su penetrante inteligencia. Terminó liderando al grupo de empresarios que sacó adelante la Sociedad Portuaria, un par de muelles que la corrupción y los sindicatos de Colpuertos habían condenado a la desaparición a finales del siglo pasado.

Con la agresiva tenacidad de que sólo él era capaz, libró una batalla tras otra hasta devolverle al terminal barranquillero el puesto que merecía. Un día, exasperado por la indiferencia capitalina que llevaba al Gobierno a incumplir una vez más sus compromisos con el mantenimiento del canal navegable que garantiza el tránsito de los barcos entre el océano y el puerto, no dudó en contratar él mismo una draga, sin pedirle permiso a las autoridades centrales, para remover el sedimento que se acumulaba en el fondo y así salvar los muelles de la empresa que presidía, pero también los de las otras sociedades portuarias de la ciudad que se beneficiaban del canal. Poco le importó que los tinterillos de las entidades públicas en Bogotá fruncieran el ceño y lo amenazaran con indagaciones expeditas, procesamientos sumarios y toda suerte de empapeladas judiciales con las que pretendían esconder la ineficiencia de marras del Estado que Fernando, con su liderazgo y gestión, puso tantas veces en evidencia, no sólo con sus actos sino con sus agudas columnas en EL HERALDO.

La misma generosidad que prodigaba en el trabajo salía a relucir en las conversaciones de amigos. Su lengua sabia le hacía a uno pensar que cargaba con más años de los que en realidad tenía. Daba excelentes consejos, lo mismo en materia de negocios que sobre la vida misma. Sus hijos Fernando Mario y Juan Sebastián supieron aprovecharlos y tienen desde hoy el compromiso de sostener el legado de este hombre que era la imagen misma de la alegría de vivir. Quique Vergara, el otro hijo que le regaló la vida, también lo escuchaba y aprendía de él a diario. Las amigas de Margui, esa mujer hermosa y divertida que lo llenó de amor y de dicha durante muchos años, acudían a su sapiente consejo, salpicado a veces de dicharachos, cuando asomaban las penas de amor. Y si todo salía mal, encontraban en su hombro y en su apabullante mamadera de gallo, la dosis de consuelo que les permitía seguir adelante.

Tuve el honor de asesorarlo en un par de proyectos. Yo le brindaba consejos y él me regalaba su amistad siempre cálida. Le quedé debiendo. Se fue sin avisar: la víspera, delante de un arroz de chorizo que le cociné y de unos tintos del Duero que él aportó al encuentro al que se nos unieron Margui y María, lucía más lleno de vida y de proyectos que nunca. Ahora que ya no está me pregunto qué carajos vamos a hacer sin él. Y mientras miro ese mar que sigue gris a medida que avanza la mañana de este lunes umbrío me digo, en un afán de consolar lo inconsolable, que quizás nos salvará su recuerdo, el ejemplo que nos dio de vivir la vida a tope mientras la vida nos dura.

* Especial para EL HERALDO